Le gustaba desempolvar sus viejas gramáticas: era, para él, un dulce modo de tener presente su condición de mortal.

Herman Melville, Moby Dick, 1851

Puede que no haya acto más narcisista que la celebración de un cumpleaños. En los sesenta y cuatro otoños que alcanzo hoy, 21 de noviembre, he procurado pasar esa fecha con discreción y sin grandes alardes conmemorativos. Sin embargo, en este 2020 —extraño y agotador por obra y gracias de un virus— he sucumbido, mea culpa, a la socorrida tentación de comentar qué pasaba en el mundo el día que nací yo. Sucedió en un lugar de Asturias de cuyo nombre sí quiero acordarme: Arriondas, Les Arriondes, capital del ayuntamiento de Parres. Me pregunto hoy, como dice la canción de Imperio Argentina en Morena clara, qué planeta reinaría entonces y me asomo a mi particular y mínima historia con más perplejidad que nostalgia. Antes de iniciar estas líneas pensaba citar al obispo fray Antonio de Guevara, quien tenía una curiosa teoría sobre la superación de la frontera de los sesenta y tres años de vida humana— se la expuso en una de sus epístolas familiares al almirante don Fadrique Enríquez—, pero a última hora me he decantado por Herman Melville. La razón es sentimental: la segunda adaptación cinematográfica de la aventura dramática y obsesiva del capitán Ahab la dirigió John Huston en 1956, el año de mi nacimiento. En 2015, Ron Howard (The heart of the sea) volvió a seguir las huellas de Melville y nos acercó a la tragedia del Essex, una de las diversas fuentes de inspiración de Moby Dick. La ballena blanca, como el escribiente Bartleby, siempre está ahí, a la espera.

Al final, como cantaba Luis Eduardo Aute, ocurre «que todo en la vida es cine / y los sueños / cine son». Dicho sea en recuerdo del propio Aute, fallecido el pasado mes de abril, y de Miguel Ángel Aramburu, paisano mío e impulsor de un festival de cine en la calle y de otras iniciativas culturales organizadas en Arriondas, muerto también en mayo. Ni Aute ni Aramburu fueron víctimas de la pandemia, que yo sepa al menos, pero ambos nos dejaron prematuramente en la fatídica primavera del coronavirus. En su memoria: Más cine, por favor.

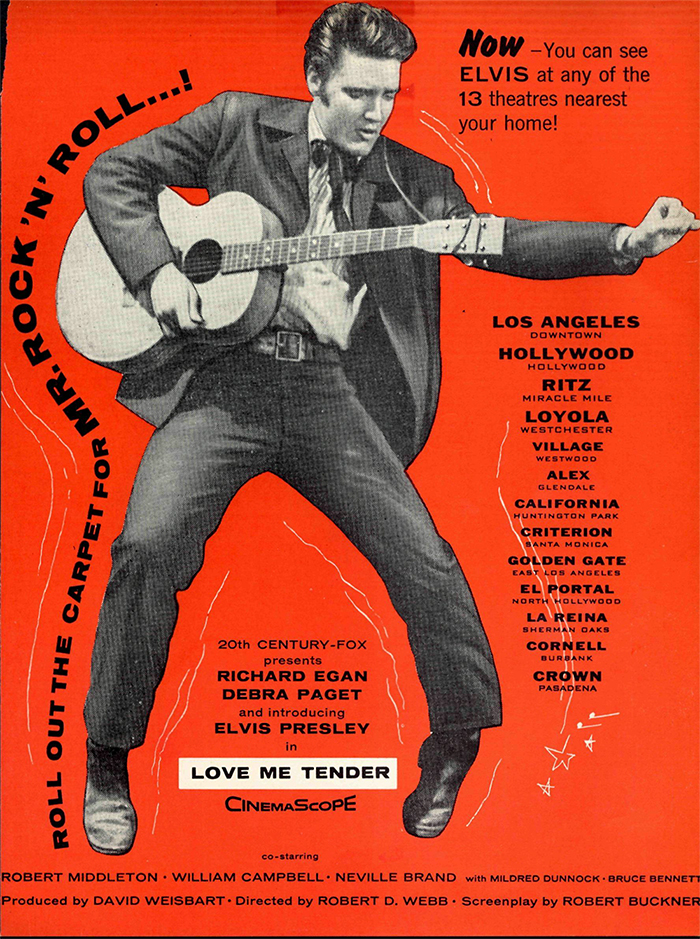

El 21 de noviembre de 1956, miércoles, quinientas veinticinco copias de la primera película de Elvis Presley, Love me tender, llegaban a otras tantas salas de proyección de Estados Unidos. El estreno fue un éxito de taquilla, a pesar de recibir algunas críticas adversas y de tener que competir con la obra póstuma de James Dean, Giant, largometraje estrenado solo tres días después. América bailaba al ritmo de su gran estrella del rock —en plena época de lanzamiento discográfico— y también se emocionaba ante las pantallas con las imágenes de su último ídolo juvenil, muerto prematuramente en un accidente de coche. Transcurrían los primeros años de la guerra fría y, en medio de conflictos como la crisis del Canal de Suez, la Unión Soviética continuaba con el despliegue de sus tropas en Hungría. El Kremlin quiso demostrar con tanques y soldados —Desde Rusia, con amor— que allí no cabía más revolución que la dirigida y controlada desde Moscú.

En España, el día que nací yo, que fue ese 21 de noviembre de 1956, todo era bastante más sombrío. Las primeras páginas de los periódicos de aquel miércoles anunciaban la visita —el día anterior— del general Francisco Franco al monasterio del Escorial. El dictador, autoproclamado caudillo por la gracia de Dios, había presidido en la basílica el homenaje anual al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, fusilado en una cárcel republicana el 20 de noviembre de 1936. Decían también los diarios que, tras la ceremonia fúnebre, Franco y su séquito, despedidos, «entre incesantes aclamaciones, con vítores y aplausos», se dirigieron a Cuelgamuros «para visitar las obras del Valle de los Caídos», inauguradas el 1 de abril de 1959. Allí serían enterrados después los restos de Primo de Rivera y del propio Franco.

Eran las estampas habituales de la España oficial y vencedora de la guerra civil. Para vislumbrar en la prensa de entonces leves ecos de la vida real es necesario fijarse, mejor que en las noticias, en la publicidad; en esos anuncios que dejaban traslucir deseos y sueños inalcanzables en medio de la miseria silenciosa. El ABC de Madrid insertaba ese 21 de noviembre de 1956 una página de Anís de La Praviana, empresa afincada en Asturias y patrocinadora de un concurso que prometía dicha y fortuna: el mes de la felicidad. Echen un vistazo a los premios descritos en el reclamo, especialmente al primero y al segundo. Dan ganas de concursar incluso hoy.

Es probable que la pareja de agraciados con ese primer premio del sorteo, quienes además de viajar por la península y vivir a cuerpo de rey durante un mes podían asistir a los espectáculos que quisieran, eligiera ir al cine. En la cartelera no faltaban las propuestas piadosas, como Un traje blanco, anunciada por ABC como «la gran película que el mundo esperaba de España: la historia de un niño que arriesgó su vida por tomar la comunión». Con guion de Vicente Escrivá, el largometraje estaba dirigido por Rafael Gil.

Si los ganadores del concurso de La Praviana viajaban a Barcelona podrían disfrutar de ofertas cinematográficas más atrevidas. Ese 21 de noviembre se anunciaba en La Vanguardia el estreno de Cariño, ¿por qué lo hiciste? (Darling, How Could You!), con una Joan Fontaine, «encantadora, ingenua, pícara, seductora y distraída», según la publicidad. También se daba cuenta en un faldón del mismo rotativo de la posibilidad de ver, en el Fantasio, la versión original de Ese tranvía llamado deseo: «Las propias voces de Vivien Leigh y Marlon Brando en los mismos diálogos de la famosa obra de Tennesse Williams».

Mi pueblo, como el blanco Moguer de Juan Ramón Jiménez, estaba muy lejos de Madrid y de Barcelona, incluso de Oviedo, la capital, a donde viajábamos en tren solo en circunstancias excepcionales, en mi caso para visitar la consulta del oculista: tengo historia clínica con los Fernández-Vega desde hace sesenta años. Todo llegaba a nuestra villa con retraso, también las películas, aunque no he logrado averiguar qué títulos se podían ver entonces en el Cine Peñasanta de Arriondas. Obviamente, mis recuerdos de aquella sala son posteriores. Guardo en la memoria la imagen de Antonio Machín, que vino a actuar allí en directo una tarde, imagino que mediados los años sesenta. Sí he podido confirmar, gracias a nuestro cronista oficial Fran Rozada, que fue en 1956 cuando se inauguró la biblioteca municipal de Arriondas, con unos fondos de mil doscientos libros. Acudí muchas veces a sus dependencias, que estaban en el edificio de las escuelas públicas. Mentiría si dijera que allí me hice lector. Creo que no pasé de hojear los ejemplares del gato Pumby y de mirar con asombro unos estantes cuyos ejemplares me resultaban incomprensibles, pero muy aromáticos. Pienso que fue allí en donde aprendí a oler los libros y a acariciar sus lomos, tal vez por influencia del felino.

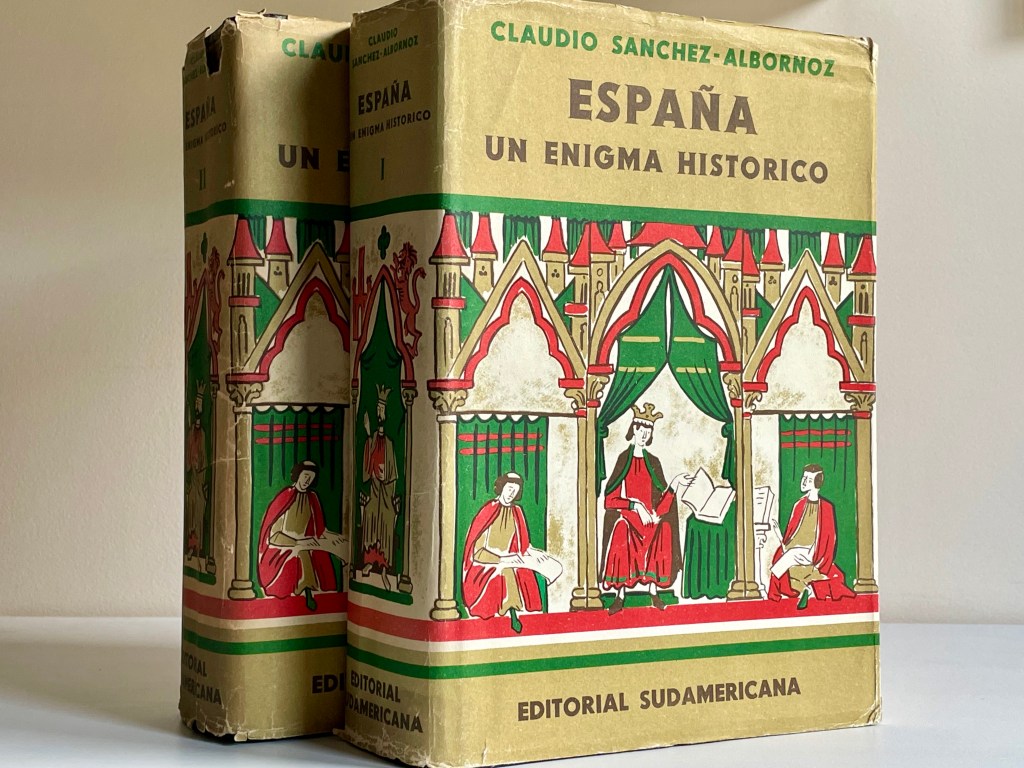

Es improbable que entre esos volúmenes estuvieran los dos tomos de una obra publicada el 31 de diciembre de 1956 en Buenos Aires: España, un enigma histórico, de Claudio Sánchez-Albornoz, entonces en el exilio. No es momento ni lugar para extenderse en los apasionantes detalles de su eterna polémica con otro historiador republicano, Américo Castro, autor de España en su historia (1948), disputa intelectual que se mantuvo hasta la muerte de este último, en 1972.

He querido hoy retratar al sol otoñal que entra por mi ventana de El Escorial esos dos volúmenes, un regalo de cumpleaños con el que me he obsequiado a mí mismo esta semana. Lo he hecho con el ánimo de rescatar unas palabra de don Claudio —padre de Nicolás, preso fugado de las obras del Valle de los Caídos y exdirector del Instituto Cervantes— procedentes del colofón de España un enigma histórico, conclusión que aparece al final del segundo tomo. Y lo hago hoy, 21 de noviembre de 2020, cuando aún resuenan las voces de unas decenas de nostálgicos del franquismo que han salido en los informativos lanzando proclamas a favor del dictador, algo insólito en un país democrático como el nuestro. Un país, para qué obviarlo, que ha tardado más de cuarenta años, los mismos que duró la dictadura, en sacar el cadáver de Franco de un mausoleo, el Valle de los Caídos, propiedad de Patrimonio Nacional. De un monumento en el que se le han rendido honores y homenajes hasta octubre de 2019.

El olvido nunca es saludable. Dice Claudio Sánchez-Albornoz en ese colofón, titulado «Los españoles y la historia»:

Desde hace siglos muchos españoles reniegan de su historia (…); pero España es uno de los viejos pueblos de Occidente, sus servicios a Europa son notorios y su historia puede resistir todas las tempestades del análisis menos simpatizantes sin que se tambalee el edificio de su vida. El enfrentamiento de nuestras ideas sobre su ayer remoto o próximo puede ser fecundo para la formación de la conciencia nacional. (…) Dejemos de arrojarnos al rostro unos a otros tales o cuales trozos del ayer español con ánimo agresivo. Intentemos hacer una historia para todos los hispanos y no al servicio de este o aquel partido o bandería.

Sánchez-Albornoz, que regresó del exilio argentino el 23 de abril de 1976, mantuvo esta misma opinión, la publicada en 1956, en las primeras declaraciones que hizo al pisar tierra española en el aeropuerto de Madrid. Republicano y liberal, y muy alejado de las izquierdas, al llegar a Barajas matizó que él de rojo solo tenía la corbata que lucía aquella mañana. En Asturias, a cuya historia dedicó importantes estudios históricos, recibió distintos reconocimientos tras su regreso. Recuerdo que uno de los ejercicios de la oposición que hice en 1985 para ingresar como redactor en Televisión Española —creada también en 1956— consistió en improvisar una locución sobre las imágenes de la vuelta a España de don Claudio. El vídeo era este, aunque sin la voz añadida del que fuera presidente del Gobierno de la República en el exilio. Entre las caras conocidas de los informadores que estaban a pie de pista veo la de Manolo Avello, legendario y brillante periodista ovetense, a quien tuve el honor de conocer en la redacción de La Nueva España.

Escribía Nicolás Sánchez-Albornoz, parafraseando a Benedetto Croce, que «toda historia es historia contemporánea». Una imagen de hoy nos puede llevar a un recuerdo de ayer. Suelo decir que mi magdalena de Proust es una taza de café con leche con pan desmigado en el interior.

El primer fotograma de Love me tender —la película de Elvis estrenada el 21 de noviembre de 1956 a la que aludía al inicio de estas notas— es la de una máquina de vapor que circula con sus vagones por la vía, al final de la Guerra de Secesión (1861-1865) en Estados Unidos. La locomotora humeante me trasladó a los trenes de mi infancia, aquellos convoyes de la compañía Ferrocarriles Económicos de Asturias que, desde la estación de Arriondas, nos traían y llevaban a Oviedo o a Gijón, también a las cuencas mineras, previo transbordo en El Berrón. Pueblos y ciudades de una región que Francisco Labadíe Otermín, entonces gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, y Gonzalo Cerezo, analizaban con evidente triunfalismo en La hora de Asturias, obra firmada por ambos en 1956. Su propósito, según anunciaban en el prólogo, era ni más ni menos que «reflejar la vida y el progreso de Asturias entre los años comprendidos por esa fecha [1939] y la que marca la aparición de este libro; lo que constituye, en una palabra, la última y más importante revolución de Asturias».

La realidad era bien distinta, bastante más oscura, pero de eso yo tardaría aún bastante tiempo en darme cuenta. Crecí en la España en la que imperaba el espíritu de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos; en la España que cantaba el Cara al Sol y veía el NODO. A día de hoy —y para no salirme de la fecha que me ha servido de pretexto para hilvanar estas líneas— prefiero saber que, sin que yo tuviera noticia de ello hasta muchos lustros después, el 21 de noviembre de 1956 —el día que nací yo— un astro del rock cantaba, a miles de kilómetros de distancia de Arriondas, una luminosa canción de amor.