Andanzas de un corresponsal de prensa en la Arriondas de hace medio siglo1

«Yo soy de un pueblo [Mondoñedo] que ha tenido excelentes corresponsales de prensa en los periódicos regionales».

Álvaro Cunqueiro, Faro de Vigo, 4.11.1961

Miguel Somovilla

El debate sobre el presente y el futuro del periodismo —sacudido y condicionado por una avalancha de cambios tecnológicos, políticos y sociales que ponen en entredicho modelos anteriores incuestionables hasta hace nada— se reabre cada día sin respuestas claras ni concluyentes sobre su porvenir. La pregunta parece inevitable: ¿Adónde vamos?

Hay voces apocalípticas —no es mi caso— que dan por muerto este oficio, cuya misión sigue siendo sustancialmente la misma: narrar, explicar y difundir libremente lo que pasa, lo que nos pasa, con honestidad y criterio profesional, sin miedo a las inevitables presiones e interferencias del poder. La claridad del lenguaje y la belleza del relato, en cualquiera de los formatos elegidos para ejercer el periodismo y sean cuales sean las herramientas usadas —cámaras, teclados, micrófonos, pantalla o papel—, también se dan por supuestas, al igual que la veracidad de lo que se cuenta. Son cualidades que le añaden un estimable valor ético y estético al periodismo, considerado también un género literario con todas las bendiciones académicas.

No meto en este saco —considero que no alcanzan la categoría de periodismo, oficio suficientemente acreditado y reconocido históricamente— a toda esa retahíla de subproductos surgidos con la eclosión de las redes sociales, en donde ofician personajes que se han dado en llamar a sí mismos «creadores de contenidos». Algunos, los menos, son originales e ingeniosos. Otros muchos meten ruido y buscan seguidores, aunque tengan que vender su alma al diablo para lograr likes y mostrarse felices ante su público: ¿Y quién no lo exagera una mijilla?, como canta con talento y gracia, ella sí, María Peláe.

Las fronteras entre unos medios y otros, entre información y espectáculo —buscad y escuchad a Rosa María Calaf—, son borrosas muy a menudo, lo que favorece la proliferación de rumores o —directamente— de mentiras. En los libros de estilo de las redacciones más solventes solía advertirse antaño que un rumor nunca ha de ser noticia. Con más razón aún, las fake news, las falsas noticias, tampoco merecerían mayor consideración, pero circulan por miles, consiguen sus objetivos con gran frecuencia y enrarecen el ambiente.

Dicho lo anterior, anticipo una conclusión personal: hoy se hace, en general, mejor periodismo que antes, pero queda eclipsado por sucedáneos que, amparados en malas prácticas, suben más el volumen y distorsionan la realidad. Eso pasa con el periodismo y con casi todo, desde la música hasta la literatura y el deporte. Lamentable y paradójicamente vivimos en la era de la desinformación y con la sensación permanente de que cualquier noticia es urgente y ha de ser ofrecida con inmediatez2.

SOBRE LOS ORÍGENES

Obviamente, esta revista veraniega y festiva [La Peruyal] no es el sitio idóneo para analizar en profundidad tales desafíos. No obstante, al hilo de un fenómeno que nos afecta a todos más de lo que parece, me atrevo a trazar algunas pinceladas sobre cómo era el periodismo local hace cincuenta años, en la época de las linotipias, los télex, las máquinas de escribir y los papeles de calco; en el tiempo gris en que, «feliz e indocumentado» como se sintió Gabriel García Márquez en su etapa caraqueña, velé mis primeras armas como humilde gacetillero.

Suele recordar mi amiga y compañera Anna Bosch, brillante y multipremiada periodista catalana de larga y exitosa carrera en RTVE, que cuando se incorporó a la sección de Cultura de los Informativos de TVE en Torrespaña, que yo dirigía allá por mayo de 1990, la recibí en la redacción del Pirulí con los versos de una canción de Raimon: «Qui perd els orígens, perd identitat». He procurado no olvidar nunca ese principio y, siempre que ha venido a cuento, me he presentado como hace el don Pablos de El Buscón cuando arranca la relación de sus andanzas: «Yo, señora, soy de Segovia». En mi caso, de Arriondas, claro está. Parte de mi existencia, como la de cualquiera, ha estado marcada por venir al mundo en la capital de Parres el 21 de noviembre de 1956 y por permanecer ininterrumpidamente en esta tierra hasta 1975, año en que me trasladé a Madrid para estudiar Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información.

Todo empezó entre las nieblas y las aguas del Sella. Mis inicios en la romántica y muy noble labor de informar, a la que he dedicado medio siglo de vida, se remontan a 1973. Fue en torno a ese año —yo tenía entonces dieciséis— cuando comencé a ocuparme de las corresponsalías de La Nueva España y Radio Nacional en Arriondas, tras unos escarceos previos en La Voz de Asturias con el seudónimo Mike.

Estuve al pie del cañón —nunca mejor dicho— hasta 1975, fecha en que, como señalaba unas líneas más arriba, me fui a Madrid a estudiar periodismo en la recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Información, por la que pasé con más pena que gloria, pese a terminar los cinco cursos en el plazo reglamentario.

De aquel periodo parragués de aprendizaje autodidacta, tan lejano ya, casi podría escribir unas memorias si eso no sonara —y fuera— pretencioso. Entre esos recuerdos de entonces estarían las primeras crónicas municipales con cándidas críticas al ayuntamiento, los espectaculares partes salmoneros, los terribles accidentes de tráfico, las populares ferias y fiestas… Tampoco faltarían la polémica planta de trituración de piedra en Castañera, el mal estado de las carreteras locales, las zozobras del nuevo instituto de enseñanza media, el renovado Arenas del Sella —con Ángel Sánchez de míster— y, muy especialmente, las piraguas y el Descenso del Sella antes del actual boom de las canoas turísticas. Estos y otros aconteceres internos del concejo y de la villa eran los asuntos noticiables más frecuentes, nuestra versión parraguesa de los «tiempos y cosas» del maestro Azorín.

Detrás de cada historia, cómo no, estaban —y están— las personas, muchos nombres propios de grato recuerdo y gran protagonismo e influencia en la sociedad parraguesa de la época: Venancio Prado González, Jesús González Llenín, Emilio y Máximo Llamedo Olivera, los hermanos Juan y Falo Cueto Cofiño, Ricardo Alonso Jardón, Syra Sariego Agadía, Celina Canteli Alonso, María Julia [Miyares] Fernández Capellán, Manuel García Agateón, Pilar Costales Llano, Emilio Pando Bustillo, Fermín Villar González (Fermín el de Bode), los cuatro fundadores de La Peruyal… y toda la saga de los Peruyero, Llamedo y Fondón, entre otros. Quedan demasiados en el tintero —los hijos de Fermín, sin ir más lejos, o Vicente Somoano, a cuya librería iba yo muy ufano a comprar Le Monde—, así que pido disculpas por las ausencias, pero la lista sería interminable. Omito detallar las ocupaciones y actividades de los mentados —y dedico este artículo a los ya fallecidos, demasiados por desgracia— porque los de mi generación los conocen de sobra y los más jóvenes pueden preguntar a sus mayores o localizarlos en cualquier buscador de la Red. La falta de mujeres en papeles y puestos relevantes, salvo en el ámbito de la enseñanza, era escandalosa —por eso cito a tan pocas— y refleja la desigualdad imperante en la época, felizmente mejorada hoy, aunque quede mucho camino aún por recorrer.

PRIMER MANUAL DE PERIODISMO

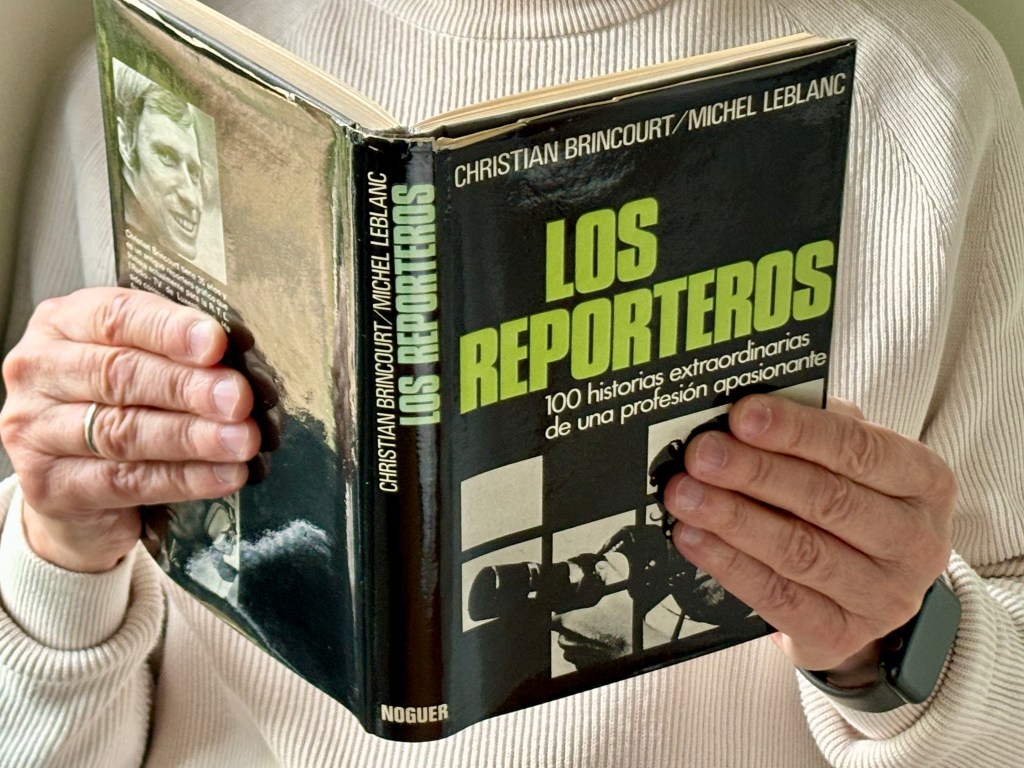

Mi primer manual de periodismo lo compré en otra librería parraguesa, la de Antón Otero: Los reporteros, obra de Michel Leblanc y Christian Brincourt editada por Noguer en Barcelona en 1972.

En aquel volumen, que he recuperado aquí para la ocasión, se relatan una serie de experiencias protagonizadas por curtidos enviados especiales, quienes revelaban sus argucias para salir airosos de las situaciones más conflictivas, especialmente en las guerras. También recuerdo algún consejo para grabar las entrevistas sin que se notara demasiado la presencia intimidante del micrófono. Yo apliqué la recomendación al pie de la letra con Syra Sariego, entonces presidenta de la muy activa Asociación de Amas de Casa de Arriondas. Fui a hacerle unas preguntas a su domicilio y llevaba conmigo un precario magnetófono de casete envuelto en papel de periódico y metido en una bolsa. El desastre no pudo ser mayor porque el aparato de marras empezó a hacer un ruido descontrolado y parecía que llevaba un gato salvaje en la mochila. Aquel ridículo me sirvió para aprender: al entrevistado, al margen de registrarle la voz si nos da su consentimiento, hay que escucharlo. La capacidad de atender (y entender) las respuestas, y de repreguntar si no contesta a los interrogantes planteados, forma parte del abecé de este negocio —de la vida en general— y se nos olvida más de la cuenta.

Aparte de este chasco, el libro de Leblanc y Brincourt no me animó especialmente a ser futuro testigo en los conflictos bélicos, de esas guerras que, hoy como ayer, jalonan el mapamundi y «sacan lo peor y lo mejor del ser humano», como suele repetir Arturo Pérez-Reverte, presente en varias de ellas cuando era reportero. No me atrajo la guerra ni en aquel momento ni después, y eso que por estos pagos teníamos un ejemplo muy cercano y brillante de esa faceta periodística: José Manuel Diego Carcedo —oriundo de Sobrecueva, Abamia, en Cangas de Onís—, quien había dado sus primeros pasos cuando escribía para La Nueva España desde el oriente de Asturias, pero que en los setenta era ya un consumado corresponsal de guerra, tanto en la agencia Pyresa, primero, como en Televisión Española más tarde.

Aquellos reportajes de Carcedo, junto con los de Miguel de la Quadra-Salcedo, Manu Leguineche, Jesús González Green y Carmen Sarmiento, entre otros, llenaron las facultades de periodismo de aspirantes a enviados especiales. Algo parecido sucedió después con Arturo Pérez-Reverte —de cuyo aprecio personal y profesional me honro—, en su etapa estelar del Telediario, antes de ser un superventas como novelista.

La realidad de este oficio es más dura de lo que parece en todos los frentes laborales. Como escribió en 1963 Manuel Vázquez Montalbán, en su archicitado y reeditado Informe sobre la información, en este oficio tan peculiar «hay periodistas que saltan en paracaídas sobre Laos» mientras «otros se levantan cada mañana a las ocho menos cuarto, toman un café largo» y «suben a la redacción, se sientan a la mesa cotidiana, desenfundan tijeras cotidianas, cortan, pegan, corrigen, cambian titulares, hablan de fútbol» y «envejecen con la mesa» hasta que les toca la hoja roja en el librito de papel para liar tabaco, como al atribulado Eloy de Miguel Delibes. No son mejores ni peores unos que otros. Los conocí buenos y malos, cínicos y decentes, en todas sus variantes.

EL CAÑÓN, POR LOS AIRES

A lo que iba: las hazañas bélicas solo me gustaban en los tebeos de la editorial Novaro, que yo leía en La Fortuna, la tienda de mis padres, situada en la plaza del ayuntamiento. En la Arriondas de esos años, lo más parecido a la guerra que viví —perdón por la comparanza— fue la explosión accidental del cañón de la plaza, usado entonces para animar determinados festejos como el Carmen y Nochevieja, además de dar la salida del Descenso del Sella en agosto, que era su cometido primordial. Había llegado a la villa en 1968, procedente del Rastro madrileño por iniciativa y donación de Juan Antonio Samaranch y la Federación Española de Piragüismo. El cañón, un vetusto tubo del siglo XVIII manejado con entusiasmo y pericia por el gran Ramón Llamedo, el Roque, no aguantó tanto trajín y saltó por los aires el 18 julio de 1974 para celebrar el Carmen y nada más que el Carmen, aunque la fecha coincidiera casualmente con otra fatídica efeméride bélica. El reventón causó unos cuantos destrozos materiales —un gran boquete en la casa de Tere y Manolo Pelayo, además de desperfectos en dos coches—, pero no produjo daños personales, por fortuna.

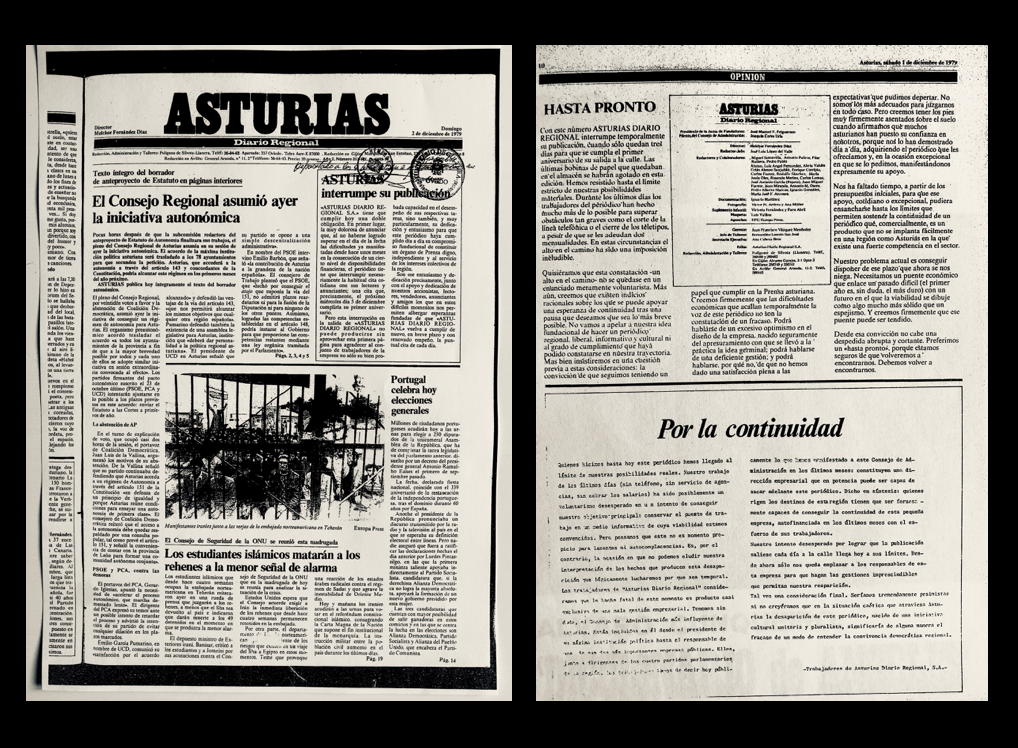

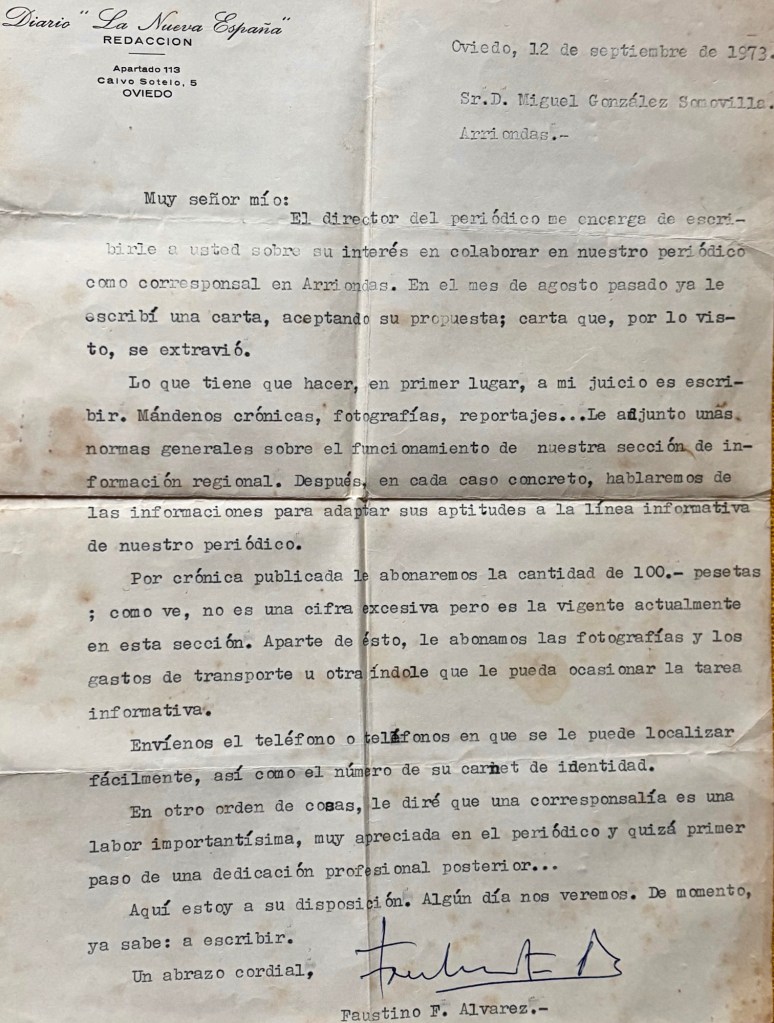

Aquella noche estaba de guardia en la redacción de La Nueva España Faustino F. Álvarez —uno de mis más queridos mentores y maestros—, a quien llamé muy conmocionado desde el teléfono de La Fortuna, la ya citada tienda de mis padres. La noticia salió en un recuadro de primera página a la mañana siguiente y luego, un día después, ya mandé la crónica y las fotos con todo lujo de detalles sobre lo ocurrido. El cañón se reparó provisionalmente con posterioridad y volvió a su emplazamiento de la plaza el 10 de diciembre de 1974, como conté en su momento y se puede comprobar en las hemerotecas. Si sucediera ahora algo así, imaginen el aluvión de vídeos y comentarios en las redes. Hoy, el periódico tal vez sería el último en contarlo. Nada es igual que antes. El cañón, por cierto, tras años inactivo volvió a dar la salida a las piraguas tras su restauración completa y definitiva en 2017, a cargo de especialistas de Hunosa.

A quien no pude fotografiar fue al general Franco, a la sazón autotitulado Caudillo de España, quien venía, con falso aspecto de anciano venerable y pescador imbatible, a capturar salmones al Sella todas las temporadas. Si la cabeza no me falla, fuimos al alimón Juan Cueto Solares, Juan Luis Peruyero Toyos (Pichi) y yo hasta el pozo en que el susodicho practicaba su afición aquella tarde. Lo vimos a la salida, a dos palmos, pero cuando yo iba a disparar la cámara un policía de paisano me dijo que no se podían hacer imágenes del dictador, al que el guardia llamó generalísimo, naturalmente. Según me recuerda ahora Juan Cueto, dos ancianas del lugar le lanzaron dos tímidos vítores, a los que el general respondió con un saludo frío y protocolario.

Yo tardé aún algún tiempo en entender el alcance de la tragedia desencadenada un 18 de julio por aquel señor de semblante apacible, aunque firmante de sentencias de muerte hasta el final de sus días. Más lento en su actualización fue el Diccionario de la lengua española, que necesitó lustros para definir con precisión el franquismo, descrito por fin en su última edición (2014) con meridiana claridad: «Dictadura impuesta en España por el general Franco a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte, en 1975». Me consta que fue Mario Vargas Llosa uno de los académicos más empeñados en no andar con medias tintas ni eufemismos en este espinoso tema.

Todas estas historias las iba hilvanando yo en una Olivetti Lettera 32 de color verde, una máquina de escribir muy ligera que me acompañó después muchos años, hasta la llegada de los primeros ordenadores. Decía al inicio de estas líneas que la revolución digital ha transformado muchas actividades, el periodismo entre ellas, pero la mayor parte de los cambios, a pesar de ciertos riesgos, han sido una bendición. La única forma que tenía entonces un cronista local de enviar sus informaciones era por correo ordinario, por teléfono —si eran noticias muy urgentes— o a través de los revisores del tren o los conductores de autobuses, si les convencías con una propina de que te dejaran el sobre con los folios y las fotos en la cantina de la estación de Oviedo. Frente a eso, las herramientas digitales y electrónicas son un lujo.

JESÚS LAGARÓN, MAESTRO

En algunas de aquellas experiencias me acompañó un profesor y amigo del que guardo muy afectuosa memoria: Jesús Lagarón Deben, a quien animé para que se hiciera corresponsal de La Voz de Asturias, labor que ejerció durante algún tiempo. A Jesús, que era muy inteligente y gran matemático, le debo un elogio más extenso, que espero cumplir en una próxima ocasión porque su magisterio entre los de mi quinta fue muy importante. Algunas de las personas de mi generación —Juan Cueto Solares, Ramón Ordiales Vega, Bernardo Peruyero Casalta, Víctor García Somoano, Fernando Alba de la Vega, Juan Luis Peruyero Toyos…— fueron acompañantes y cómplices de algunas de mis aventuras y desventuras reporteriles. Recuerdo que fue en la casa de Jesús Lagarón —en la que él y su mujer, América, daban clases particulares a una legión de bachilleres en ciernes—, en donde me entregó una tarde Óscar Pello Pardo, que iba algún curso por delante que nosotros, el programa de estudios de la Facultad de Ciencias de la Información, enviado por algún pariente suyo desde Madrid. Yo tenía muy claro que quería ser periodista y me empeñé en conseguir entrar en el curso 1975-76, que coincidió precisamente con la muerte de Franco.

Lo que sucedió después, tanto mi paso por RTVE como por la RAE, ya se escapa de las intenciones de estas notas y, además, ya lo ha contado en esta revista nuestro cronista municipal, Fran Rozada, en la amable entrevista que me hizo hace unos años. En @miguelsomovilla, mi perfil de usuario de X (antes Twitter) que obliga a la brevedad, resumo así mi situación actual, al margen del camino andado: «Periodista en la reserva. Asturianu de nacimientu. Galego de adopción. Madrileño residente (y resistente) desde hace casi medio siglo: Yo me bajo en Atocha….».

En cuanto a la disyuntiva hamletiana planteada en el titular de este artículo, ser o no ser periodista, mi respuesta solo puede ser afirmativa: volvería a hacerlo, pero mejor. Admito que este oficio se ha transformado por completo desde que empecé a dar los primeros pasos. Muchas veces, los nuevos medios se han convertido —la sombra de McLuhan es alargada— en el mensaje y lo han sustituido hasta desvirtuar por completo el contenido. Sin embargo, la esencia de la profesión continúa inalterada, más allá de los formatos y de los canales. Luis Fernández, mi antiguo presidente en RTVE y siempre amigo —ahora al frente de NBCUniversal Telemundo en Miami—, tiene una recomendación cuando uno no sabe salir del atolladero o de las presiones a la hora de dar una noticia: «Ante la duda, haz periodismo».

SIN NOSTALGIA, CON MEMORIA

Aunque tentador, sería erróneo pensar que los años idos fueron mejores que los actuales. Creo que no. Esta prevención contra la nostalgia ya la formuló fray Benito Jerónimo Feijoo en «Senectud moral del género humano» (Teatro crítico universal, tomo II, discurso séptimo, 1728). Con evidente escepticismo y algo de exageración, el padre Feijoo se preguntaba entonces por cuáles habían sido, a lo largo de la historia de la humanidad, esos antiguos y esplendorosos «siglos envidiados», en contraposición con el suyo, el XVIII, tan pródigo en ilustración y raciocinio. Para el polígrafo benedictino, de origen gallego pero afincado en Oviedo hasta su muerte, esa gloria pretérita no era tal, pero permanecía «en la imaginación de los hombres. No hubo tiempo donde no se hablase mal del presente, y bien del pasado», aseguraba.

A la izquierda, el autor de este artículo en la actualidad. A la derecha, una imagen tomada en Arriondas en 1959, cuando tenía tres años.

Es verdad que hoy parece que el mundo se tambalea, pero ya vemos que no resulta nuevo. Hay mil ejemplos. Tantos o más temores que los suscitados ahora por la inteligencia artificial, que nos tiene en vilo, los sintieron en el siglo XVI quienes experimentaron la irrupción de la imprenta o los que vivieron la revolución industrial dos centurias más tarde. Al final, lo nuevo coexiste con lo clásico y todo se complementa: se extinguen unos oficios y se crean otros. Yo no he usado Chat GPT para escribir estas líneas, pero sí he cotejado datos a través de muchas fuentes accesibles en Internet. Las he escrito en un Mac muy baqueteado, mi Olivetti de hoy, pero he tomado apuntes con una de las cinco estilográficas que tengo, unas Montblanc herederas de aquella Parker que me regalaron, con apenas cinco o seis años recién cumplidos, en la casa de Diego Carcedo, vecino de Arriondas en esa época. Colecciono y atesoro primeras ediciones de libros impresos y también leo obras en Kindle. Lo importante, y lo difícil, es esquivar la nostalgia sin perder la capacidad de asombro ni la memoria, esa «memoria de la melancolía» que María Teresa León cultivó —«me asusta pensar que invento y no fue así»— hasta quedar sumida ella misma en las tinieblas del olvido. Mientras tengamos ese privilegio, capacidad para pensar y recordar, hay esperanza, la clave de la vida.

LECTORES DE PERIÓDICOS

En la década de los setenta del pasado siglo, en ese tiempo recobrado muy fragmentariamente aquí, Fernando Llano Blanco (Fernandín el carniceru) iba muy temprano cada mañana a leer con avidez los periódicos del día en la Confitería Campoamor, en donde mantenía una tertulia. Confieso que a mí su fidelidad con la cita periodística matinal me parecía algo entrañable y digno de admiración. Los lectores de barra de café como Fernando eran y son la razón de ser de los plumillas, mi querido y vapuleado gremio. Ahora, en 2024, apenas me despierto al alba, yo ojeo en el iPhone la edición digital de La Nueva España para ver si Julia Quince o José María Carbajal cuentan algo de Arriondas en las páginas dedicadas al oriente astur. O escucho las desconexiones tempraneras de Ángel Fabián en la Cadena SER mientras miro El 21, donde Xuan Cueto, Tamara Llamedo y Gloria Pumarada cuentan historias cercanas, aunque yo esté lejos.

La historia, pese a lo que se diga a veces, no se repite, pero sí continúa y renace cada día, aunque cambien los actores. Lamentablemente, yo no tengo a mano, como Fernando Llano y sus coetáneos de entonces en el Campoamor, unos triongos ni unos pastelillos de salmón para acompañar el café o el zumo. Mi magdalena de Proust se ha convertido en un suave aroma literario, en un vaporoso olor a papel y tinta de periódico, perdido en el aire y en el tiempo.

- Este artículo, destinado a su publicación en la revista La Peruyal de Arriondas / Les Arriondes (Asturias), apareció impreso en julio de 2024. Lo traslado aquí tal como salió entonces, con algunas mínimas actualizaciones y varios enlaces relacionados con los temas mencionados a lo largo del texto. Es fácil deducir que se trata de unas notas locales, con alusiones a personas y situaciones que sonarán muy remotas a quienes no conozcan los lugares mencionados ni hayan vivido la época evocada en estas líneas.

Las imágenes son del autor de esta crónica, salvo que se mencione expresamente otra procedencia. ↩︎ - Ya en 1961, Álvaro Cunqueiro, que tenía cierta aversión a las prisas generadas por la «actualidad», advertía a su modo de estos riesgos: «La abundancia e instantaneidad de las noticias en nuestro tiempo —la instantaneidad es demoníaca; el demonio no es ubicuo, que es instantáneo— es una de las causas mayores de la confusión ambiente, y elevan la emoción a grados intolerables». Faro de Vigo, «Los corresponsales», 4.11.1961. ↩︎